date de la dernière mise à jour de l’essai

Introduction

En février dernier, j’ai eu la chance de découvrir Le Règne animal dans mon cinéma local. J’ai été rapidement prise au dépourvu par la force qu’apportait le film- jusqu’à avoir le souffle coupé, une fois la fin venue. Bien des sujets peuvent être abordés, par la philosophie comme la question d’éthique et notre morale que l’on peut rencontrer durant le visionnage. Le parallèle entre la folie, celle qui dérange, et l’Animal m’a saisi assez rapidement, et c’est par cet essai que je souhaite vous en faire part.

Dans une vidéo pour Canal+, l’acteur Romain Duris parle de « strat » lorsque l’on visionne le film. Nous pouvons le voir de façon linéaire. Mais aussi « si on a envie de le recevoir différemment » [1]

Alors, cet essai va décortiquer sans aucun scrupule certaines scènes et dialogues du film. Je vous invite donc à ne point lire mes propos et à vous laisser prendre par le visionnage de ce long-métrage dans un premier temps. Libre à vous de suivre cette recommandation. Le film fonctionne dans la suggestion, je vais donc vous inviter à lire ce dont j’en ai compris.

Tout d’abord, je vais éclaircir quelques notions qui seront importantes. J’ajouterais également n’avoir aucun prérequis en tant que critique et m’exerce seulement ici avec passion, mais aussi, le besoin de revenir sur l’interprétation que j’en ai tiré. Car pour moi, la place que l’on oblige aux créatures est le même que lorsque notre folie dépasse les conventions sociales. J’ai sûrement fait des fautes d’orthographes, peut-être drôles. Mes formulations peuvent être hasardeuses, mais tant qu’elle reste compréhensible, gardons-ici cette liberté de griller la syntaxe et les lois au Soleil. Mais n’hésitez pas à me faire part si quelque chose brûle trop les yeux, loin d’un statut de grammarien prescriptif, cependant.

Les sources, les auteur-ices ainsi que la bibliographie sont à retrouver en fin d’article ! :>

Temps de lecture potentiel : 40 minutes (si ce n’est plus) – 58 minutes d’après WordPress…

Pour mieux y voir clair, voici une liste non-exhaustive de termes qui seront employés dans mon analyse :

Ou, je saute vers le sommaire :1

1. Folie : souvent péjoratif, ce qu’on estime être de la folie est utilisé pour décrire des comportements, des pensées jugées dérangées voir irrationnelles. Il y a une tendance à faire un rapprochement entre les troubles psychiques et la folie, par les symptômes que certaines conditions impliquent (hallucinations…)

2. Neuroatypie : elle désigne les individus dont le cerveau fonctionne d’une manière différente de la norme. On parle de neurodiversité pour souligner la diversité des fonctionnements cérébraux et de neurotypie pour définir la norme.

3. Crip : est un terme réapproprié par certaines personnes handicapées afin de revendiquer leur identité. Il s’agit d’un dérivé du terme « cripple » signifiant « infirme » en français. Historiquement péjoratif, crip est désormais transformé en un symbole de résistance et de fierté dans la communauté handi.

3- et demi : Fols fonctionne de la même façon que le terme Crip. Il s’agit du mot neutre pour « fou/folles », avec comme équivalence Mad en anglais. Le terme est réapproprié par les concerné-es.

4. Validisme et Capacitisme : ces deux termes sont interchangeables. Ils désignent les discriminations et les préjugés envers les personnes handicapées. Le validisme vient supposer que les personnes dites valides (= sans handicap) sont normales et que chaque personne devrait aspirer à cette norme. Le mot capacitisme inclut aussi les préjugés à l’encontre des personnes jugées incapables, en raison de leurs différences mentales et/ou physiques.

5. Psychophobie : désigne la stigmatisation, les préjugés/idées reçues et la discrimination envers les personnages ayant des troubles mentaux ou psychiques. Tout comme d’autres formes de discrimination (comme le racisme, le sexisme, la transphobie…), le tout se manifeste par des attitudes, des comportements, des discours ou des politiques venant à nuire et marginaliser des personnes, en raison de leur santé mentale.

6. Spécisme : c’est une idée selon laquelle notre espèce serait supérieure aux autres espèces animales. Ainsi, le spécisme justifie leur exploitation et leur maltraitance. C’est finalement aussi une forme de discrimination semblable à celles évoquées précédemment mais ici basée sur l’espèce ! C’est une véritable variable scientifique que l’on étudie en psychologie sociale.

7. Antispécisme : c’est un mouvement qui s’oppose au spécisme. Pour les antispécistes, les humains comme les non-humains ont une valeur égale et devraient être traités avec le même respect, sans discrimination ni hiérarchie basée sur l’espèce.

8. Sentientisme : c’est une approche philosophique et éthique qui s’efforce de minimiser la souffrance, tout en promouvant le bien-être de tous les êtres capables de ressentir, qu’ils soient des humains ou d’autres animaux. Les sentientistes proposent d’accorder des considérations morales à tous les êtres dits sentients : c’est-à-dire tous les êtres ayant la possibilité de ressentir des sensations, comme la douleur ou encore le plaisir.

7. Végétarisme : est un régime alimentaire qui exclut la consommation de chair animale. Que ce soit la volaille, la viande et même le poisson ! Les végétariens consomment cependant des produits d’origine animale comme le lait, le fromage ou encore les œufs.

8. Végétalisme : le végétalisme est le degré d’après. Il exclut tous les produits d’origine animale, dont les produits laitiers, le miel… Le régime alimentaire se base alors uniquement sur des aliments d’origine végétale (légumineuses, légumes, fruits, oléagineux, céréales complètes, noix et graines, laits végétaux…) Le veganisme lui, est un mode de vie qui vise à exclure autant que possible toute forme d’exploitation et de cruauté animale. Le régime alimentaire est donc le végétalisme, mais au côté de ça, les vegans font également attention aux produits cosmétiques utilisés, aux matières des habits comme de meubles. Le cuir, la laine, la soie comme l’expérimentation animale[2] sont tout aussi importants à prendre en compte afin de minimiser autant que possible tout type de souffrance.

Ces définitions devraient ainsi vous aider à mieux comprendre les concepts qui apparaîtront ici, dans cette analyse où l’on navigue entre question culturelle, sociale et éthique. Bonne lecture !

- Sommaire ↩︎

- Point d’introduction sur les liens entre les luttes antispécistes et contre le capacitisme.

- Embrasser la neurodiversité

- Sentience et empathie au cœur de la folie

- Se libérer de la violence institutionnelle

- Conclusion

- Bibliographies et propositions supplémentaires

- Origines des photographies et illustrations utilisées

- Retour personnel

- Sources et mise en contact

Pourquoi faire des ponts entre les luttes contre le spécisme, le capacitisme et la violence psychiatrique ?

Ici, je ne pourrais qu’effleurer le sujet, mais il y a plusieurs parallèles que nous pouvons faire entre ces deux minorités du vivant. Les réflexions autour du sujet ont longuement été émises à l’écart l’une de l’autre, même dans le milieu universitaire. Pour Fréderic Côté-Boudreau, spécialiste d’éthique animale et de philosophie politique et morale, combattre le capacitisme et le spécisme va de pair. Car nous ne pouvons pas être responsables, ni avons les capacités de ce dont nous héritons, ni de l’espèce à laquelle nous appartenons. Le spécisme pourrait donc être fondamentalement une forme de capacitisme. Car ce qui sous-tend la pensée capacitiste est qu’une personne doit forcément répondre à certaines normes fixées par la société. Il y a une citation qui explique plutôt bien ce problème. On attribue à Albert Einstein que d’après ce dernier, « Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide… » Mais la valeur des gens doit-elle vraiment être déterminé à nos capacités, physiques ici par exemple ? Stephen Hawking n’avait pas la possibilité de grimper et courir. Le considérer avec une valeur moindre serait absurde. Sa sclérose latérale amyotrophique n’a pas à le rabaisser, ni à le réduire à cette condition. Les capacités intellectuelles de physicien seraient par contre supérieures à une moyenne. Mais quel intérêt d’être évalué en fonction de normes déjà prédéterminées pour les capacités humaines ?[3]

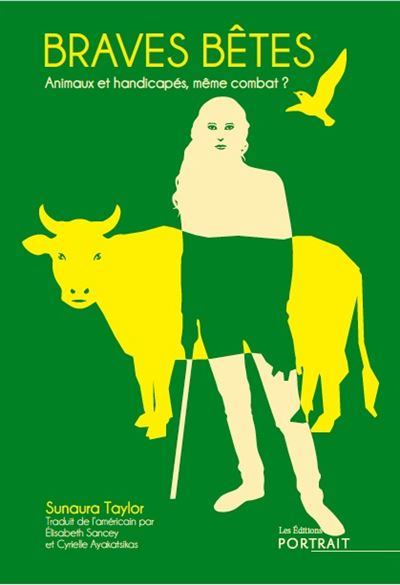

Sunaura Taylor est une militante pour les droits des personnes handicapées et des animaux qui revient souvent dans mes lectures sur la volonté de concilier les deux concepts. J’espère de tout cœur à l’avenir, voir apparaître d’autres réflexions autour des troubles psy, de la neuroatypie et du spécisme. Il y aurait encore tant à dire. Dans Braves Bêtes : Animaux et handicapés, même combat ?, l’autrice réalise avec justesse ce qui relie le spécisme et le capacitisme, tout en arborant son histoire personnelle, étant concernée par une arthrogrypose. Elle nous rappelle que lorsque l’on qualifie une personne d’animal, cela nous libère de toute obligation morale ainsi que de la honte que nous devrions ressentir lorsqu’un être est chosifié. Nous sommes en mesure de faire basculer notre perception sur le sujet. « Et si, au lieu de nous humilier, le fait de revendiquer notre animalité était une façon de remettre en cause la violence de l’animalisation et du spécisme – d’admettre que la libération de l’animal est indissociable de la nôtre ?» Malgré nos différences, au lieu de parler de bestiole, de bête, de sale chien… Nous pourrions faire davantage preuve d’empathie. Que ce soit envers notre propre espèce comme celles que l’on côtoie parfois moins. Il faut aussi prendre en compte que des réactions inverses sont probables dans les groupes minoritaires- ou historiquement défavorisés. Être comparé aux autres animaux peut laisser croire que l’on dégrade spécifiquement une communauté (l’association PETA s’est imposée de nombreuses fois de la sorte), laissant place à un fort sentiment de déshumanisation. L’idée est à l’inverse, celle de donner de la valeur aux humains comme aux animaux non-humains, tout en prenant en compte les combats et les réalités historiques qu’on peut subir chacun-es.

Pour parler de folie, de troubles psychiques qui s’y accompagnent parfois, nous allons nous approcher petit à petit de la problématique de ce que l’on nomme « le modèle social du handicap ». Les difficultés, les handicaps que l’on rencontre le plus sont les résultats de choix de la société. Car un handicap psychologique par exemple, pour le modèle médical, sera présenté comme un dysfonctionnement, un manque de chance, un malheureux déficit qu’il vaudrait mieux pouvoir corriger, soigner, guérir. Pourtant, les handicaps semblent plus être le résultat de configurations sociales. La société capitaliste détermine les normes, les standards cognitifs. Avec une agentivité* nouvelle, réunir à la fois les combats du capacitisme, de la psychophobie et du spécisme nous appelle à défendre une liberté commune. Il est alors souhaité de pouvoir s’émouvoir et jouir d’une liberté loin des préjugés et des conceptions hiérarchisées des humains et des autres animaux. Loin aussi de la dépendance forcée. Penser à une société pour tous les animaux nous demande de redéfinir le monde en dehors de notre performance à contribuer à la société actuelle. La finalité de ces combats est de pouvoir se délecter de sa propre existence, indépendamment de nos facultés physiques comme intellectuelles.

La culture anthropocentriste entrave notre capacité à nous considérer comme faisant partie des écosystèmes et à comprendre la façon dont la nature subvient à nos besoins vitaux. – Emilie Dardenne [4]

Je prends note aussi des paroles de l’écrivaine et sociologue Kaoutar Harchi qui sort très très prochainement, ce 4 septembre 2024, un nouvel ouvrage Ainsi l’animal et nous[5]. Sa principale idée est de dire qu’il est crucial, surtout pour la gauche, mais aussi pour tout le monde, de ne laisser personne de côté, ni les humains, ni les animaux. L’auteur propose de lutter ensemble contre le spécisme, qui est la discrimination basée sur l’espèce. Cela implique deux choses : d’abord, combattre l’exploitation des animaux qui fait partie d’un problème plus vaste lié à la dégradation de l’environnement ; Ensuite, reconnaître que l’on dévalorise l’animalité pour mieux justifier la domination de certains humains sur d’autres. À suivre…

À l’instar du féminisme, de l’antiracisme, de l’anticlassicisme etc… L’antispécisme n’est pas qu’un jugement moral qui se porte sur des comportements individuels. Il est question d’une lutte, contre les inégalités, les injustices systémiques que nos comportements reproduisent. Il faut dénoncer la souffrance, la mort infligée aux groupes d’humains comme non-humains. Pour les niveaux individuels, collectifs, moraux, politiques, idéologiques et matériels.

- Embrasser la neurodiversité

« T’as peur des créatures… ? Faut pas en avoir peur. » – Naïma, dans son restaurant

Loin d’être une experte en analyse cinématographique, ni spécialiste des domaines qui l’entoure, j’ai pu relever plusieurs points qui nous sont suggérés dans le scénario. Le film, par ses différentes thématiques, va rapidement aborder le sexisme et son lien avec la viande, le spécisme… Mais aussi des angles psychologiques qui feront avancer le scénario et la relation entre les personnages. Quand notre personnage principal arrive dans sa nouvelle classe, Nina, jouée par l’actrice Billie Blain, va rapidement être intriguée et submergée par la curiosité. Alors qu’elle interrompt le cours, une énième fois à priori, celle-ci s’excuse une fois de plus. Elle explique alors, sans aucune timidité, qu’avec son TDA (=trouble de l’attention, sans hyperactivité ici), sa spontanéité prend souvent le dessus. [à 11min14] Nina se trouve donc sur le spectre de la neurodiversité.

Pour définir ce concept, nous parlons ici de la volonté de « faire accepter les variabilités neurologiques »[6]. On l’évoque souvent pour mettre en avant les personnes ayant un trouble dys quel qu’il soit et/ou étant sur le spectre de l’autisme (dit TSA) ou encore avec TDA/H (le H est pour hyperactivité). Le docteur Thomas Armstrong souligne d’ailleurs que sous ce mot-parapluie* (*=qui abrite d’autres termes en son sein, comme ici: ) le SGT -le syndrome de Gilles de La Tourette-, les TOCs -les troubles obsessionnels compulsifs-, les troubles bipolaires tout comme le spectre de la schizophrénie y ont aussi leur place, par la présence des différents gènes que l’on retrouve chez les sujets vivants avec ces maladies.[7]

En introduisant le personnage de Nina de cette manière, le film souligne une représentation positive de la neurodiversité, au sein d’une partie de la société. Dans l’établissement scolaire dans lequel se déroule les événements, Nina peut librement en parler et compléter le panel de personnages du film en soulignant la diversité des expériences humaines. Même si le TDA de Nina semble peu gêner l’ensemble de son environnement, malgré des moqueries qui semblent banalisées de la part de ces camarades, l’honnêteté de son comportement souligne dès ce début du film le traitement des autres- de celleux qui sortent des normes. Car comme nous allons le voir au fur et à mesure de cet espace de réflexion, les troubles, qu’ils soient l’apparition physique d’une zoonose étrangère ou une différence neurologique que l’on retrouve depuis très longtemps dans l’Histoire, subissent et doivent survivent dans la même structure : celle de l’obligation d’être performant. Correspondre aux normes est ce qui fait le tri de nos devenirs. Imaginons deux situations.

- Max est une jeune fille en troisième, dans un collège francophone. Mise à l’écart par ses camarades, son établissement lui refusera l’entrée en seconde générale, car celle-ci risquerait de ne pas réussir les épreuves du baccalauréat, qui auront lieu dans 3 ans à priori. Son trouble du déficit de l’attention n’est d’ailleurs qu’une hypothèse donnée par son médecin généraliste. Elle est en attente pour voir des professionnels sur le sujet, mais la liste d’attente est de 3 ans. N’ayant pu être prise en charge et trop loin de ce qu’attendait son lycée élitiste, elle ne poursuivra pas ses études. Max est ainsi écarté de la norme, n’ayant pas assez de potentiels ou de valeurs aux yeux de son établissement.

- Saturne est un jeune cheval prometteur. Il a récemment été transféré dans un club d’équitation de haut-niveau dans une nouvelle région. Il est obligé de s’entraîner et d’obéir afin d’augmenter son expérience en saut d’obstacles. Le jour-j, à l’hippodrome, il chute. Le jockey dégringole sur le sol, une équipe arrive rapidement à voir s’il se porte bien. Saturne quant à lui, s’est cassé deux articulations. La fin de sa carrière s’annonce, ses blessures sont trop importantes. Nous ne le reverrons plus.

Dans ces deux petites histoires, dès que les personnages ne correspondent plus assez ou entièrement à une norme de productivisme, ils sont mis à l’écart. Le problème de Max n’est pas d’avoir des résultats moyens. Celui de Saturne d’avoir chuté. Le problème réside dans la volonté et les fonctions qu’avaient prédéfinis les deux types de structures, les normes capacitistes pour deux individus suivant un parcours… Au mieux.

Rendre visible l’affirmation de soi :

Nina, par sa franchise qui découle en grande partie de son TDA, en plus d’une personnalité curieuse et bienveillante, défie les normes sociales et patriarcales. Attention, ici, je ne dis pas qu’une personne neurotypique manque de franchise. Soyons plus clair : le TDA/H, parmi ses symptômes les plus récurrents, présente l’impulsivité. Agir avant de penser, interrompre les autres, ou s’exprimer sans filtre en sont des exemples.[8] Et c’est l’épisode décrit ci-dessus, alors en classe, qui marquera la première rencontre entre Emile et Nina. Avoir comme -petite- amie une personne neuroatypique ne me semble alors pas un hasard. Car Emile, -qui va rapidement lui aussi faire face à une mutation personnelle-, montre tout le long du récit des comportements spécifiques. Lors du cours de sciences, le brouhaha général va créer une surcharge sensorielle trop importante au jeune homme. La panique des putois en cage, les voix humaines, les actions de l’atelier en cours vont lui faire exprimer une colère immense, devant le reste de sa classe, bouche bée. Sa panique, cette anxiété accrue, Emile va tout de même tenter de la garder pour lui. Il n’assume pas ses nouveaux symptômes, faisant face au déni. Lors du plan suivant, il n’arrive même plus à pédaler sur son vélo au point de tomber. Ses soucis de psychomotricité, comme le résultat de sa trop forte sensibilité non maîtrisée rédigé au-dessus rejoignent largement l’expérience que peuvent vivre des personnes neuroatypiques.

Par mon expérience, en tant que dyspraxique, l’acquisition de tâches comme faire ses lacets soi-même ou pédaler est bien plus longue que la moyenne. Alors on camoufle durant un temps sa difficulté, avec des chaussures à scratch même si ça semble un peu plus ringard en cours de sport au collège. Il faut faire preuve de persévérance et de stratégie. Et même à l’âge adulte, on peut ne pas savoir nager.

« Faudrait pédaler dans le bon sens d’abord » rétorque Nina, avec logique. Puis elle ajoute « J’avais des réactions de ce type avant qu’on diagnostic mon TDA ». Laissant à croire que durant son enfance, celle-ci fut prise en charge par une équipe pluridisciplinaire l’aidant à grandir sans trop en pâtir. D’autant plus que Nina est une femme cisgenre, vivant à priori à une époque propre à la nôtre… Avoir un diagnostic aussi jeune, en France, reste une chance et une inaccessibilité pour beaucoup.[9] En relatant cette anecdote, elle fait part d’une compassion tout en évoquant son propre vécu de concernée également. Quant à Emile, alors que celui-ci n’est pas encore complètement devenu un animal non-humain, il subira l’équivalent d’une hyperacousie accrue à 1h36 du film alors que Victor le prend au piège avec un petit outil permettant de mobiliser les bestioles, comme lui. « Moi j’entends rien. Mais pour les bestioles il paraît que c’est chaud » Ce bruit, en tant que spectateur, nous est proposé aussi, et m’a réellement dérangé lors d’un énième visionnage alors que ma fatigue gagnait. Emile subit et agit d’une façon très proche d’une personne neuroatypique… Ou ressemble davantage à un animal non-humain tout au long du film. Dans la littérature scientifique, notamment en neurosciences, des études indiquent que les neuroatypiques s’assemblent et se côtoient plus facilement. Bien que la notion soit encore discutée, car elle est soutenue par bien des observations anecdotiques ainsi que des témoignages personnels, certains tentent d’explorer ce phénomène. Ce qu’il en est retenu est que les personnes neuroatypiques arrivaient à mieux se comprendre ainsi qu’à se soutenir mutuellement, participant ainsi à la création d’environnements plus confortables pour elleux. J’indique l’ensemble de mes sources à la fin de l’article, celles-ci sont en anglais, mais, n’hésitez pas les consulter.[10]

C’est ainsi que j’établis le lien direct avec la pensée de Sunaura Taylor,

qui souligne ces parallèles tout en marquant l’histoire de la lutte contre la capacitisme.

II- Sentience et empathie au cœur de la folie

Dans Le Règne Animal, les Humains mutant-es prennent une forme hybride. Les traits physionomiques, la corpulence se transforment dans le temps. Les non-mutant-es, villageois-ses, traversent peur, honte, appréhension, dégoût à propos des personnes devenues animales. L’empathie, à différentes échelles sera pourtant démontrée lors de l’histoire. Julia (jouée par Adèle Exarchopoulos) en portera envers François, Nina envers Emile, François envers ce jeune humain-pangolin dans le commerce du coin. Comment l’empathie apparaît donc-t-elle ? Comment la définir ? Car s’il y a un point qui est désormais reconnu en psychologie sociale, c’est la présente marque d’empathie -ou non- en fonction des espèces. Il y a une véritable frontière, qui d’abord se repose sur une base biologique. Nos préjugés, se créant en fonction d’une distance évolutive, peuvent être modulés par la culture, nos valeurs, par des facteurs que nous qualifieront de sociaux.

La culture va nous faire construire des relations très différentes. Il y a encore très peu d’années, le lapin restait avant tout un animal de ferme, rentable pour sa reproductivité rapide. Un petit animal que l’on consommait au sein du foyer familial. Désormais, au même titre qu’un chat ou un chien, le lapin est devenu le nouvel animal de compagnie par excellence dans nos maisons, avec la volonté moindre d’en faire du pâté. Pourtant, il reste largement consommer. Au Burundi l’année dernière, le président Évariste Ndayishimiye incitait à l’élevage dit de cuniculture, afin de sortir le pays de la pauvreté (bien qu’aucune étude ne démontre la fiabilité de cette idée.)[11]

Donc en fonction de l’espèce, nous allons chercher à assurer notre perception de la légitimité de faire part d’empathie ou non envers un animal. Pour construire ou non cette proximité d’empathie, nous utilisons une échelle socio-biologique. Le but est la hiérarchie des êtres, que l’on forme dans nos esprits de façon implicite. Morphologiquement un poisson est très éloigné de nous, notre considération de celui-ci sera donc relativement basse. Car ce que recherchent les personnages du Règne Animal, c’est la similarité. En recherche, on appelle ça un biais taxonomique et anthropologique. Les villageois-es du film s’intéressent avant tout à ce qui lui ressemble et spécule autour de l’inconnu-e. Ici, il n’est pas question de capacité d’intelligence, d’une conscience de soi, ni d’une faculté de pouvoir moralement agir. Car cela reviendrait à justifier une supériorité morale, qu’elle soit partagée en pensant aux animaux non-humains comme à d’autres humains. Les bébés, les jeunes enfants, les personnages âgés ayant des déficiences intellectuelles importantes ainsi que certaines personnes handicapées ou ayant des troubles psychiques à n’importe quels âges ne peuvent pas forcément utiliser ses outils. L’espèce humaine, dans une très forte globalité, partage cependant la notion d’empathie. Grenouille, cette jeune enfant grimpant haut dans les arbres, semble avoir envie de se rattacher à Fix. Elle réapparaît parfois comme pour observer Emile, qu’elle semble considérer, malgré l’absence d’explications de sa situation si particulière. Grenouille les observe, déambule, toujours à proximité des deux amis.

Replongeons nous dans les couloirs de la salle d’attente :

[4m17 du film]: une personne dans la salle d’attente lance en chuchotant à son proche comme eux, gobant une mouche avec sa langue de fourmilier « Arrête Mael/Maelle t’embêtes les gens-là », pourtant ni Emile ni le père ne semble avoir réagi à son acte. La seule fois, où le père est interpellé, c’est quand cette dame utilise une forme de répression à ce comportement animal instinctif. Un fourmilier mange tout de même environ 30 000 fourmis par jour ! Ce qui n’est pas sans me rappeler les autistes par exemple que l’on empêche de stimmer dans l’espace public. Le stimming n’a pas d’équivalence dans notre langue et est un dérivé de « self-stimulatory behavior » (=comportement d’autostimulation). Il désigne un ensemble de mouvements répétitifs, de sons, ou de comportements que certaines personnes adoptent pour se calmer, se concentrer, ou réguler leurs émotions. C’est un phénomène particulièrement courant chez les personnes autistes. Enfant souvent, il nous semble naturel d’activer ce processus autorégulateur, qui peut apparaître de différentes manières. On peut tournoyer un objet, caresser longuement une mèche de cheveux en continu, flapper avec les mains ou répéter le même son. De ce que j’ai pu comprendre de mon expérience d’enfant, certaines expériences de stimming m’étaient interdites par la non-discrétion qu’elle pouvait présenter. Les regards curieux se tournent alors vers la personne, il s’agit alors de voir si notre attention nous retient vers la situation ou si nous l’acceptons. C’est ce qui vient de me dire que l’accompagnante de Mael/Maelle était la première et la seule embêtée par son geste. L’idée d’une indiscrétion et d’exposition de sa condition physique et comportementale la dépassait tout de même, aux yeux de toustes.

Lors de la scène précédente, sur la route :

Quand l’oiseau -Fix- est propulsé hors de l’ambulance de soins et d’urgence, les regards des spectateurs ne trompent pas [2m51] : certains s’abaissent par peur d’être en danger, une autre personne filme la scène. Albert, le chien, est le seul à autant s’approcher de la situation de violence. Il aboie. Voir Fix violemment catapulter en dehors de l’ambulance le déprécie aux yeux des regards perturbés. Les conducteurs autour de l’une des premières scènes du film ne peuvent lui accorder une attention émotionnelle, ni de lui projeter une condition d’être vivant. Les préjugés (se protéger soi, montrer que l’on est victime de la situation, de loin) semblent surtout être une rationalisation de nos attitudes propres. Il y a une perturbation sur la route ; notre ressenti est subjectif. Offrir de la singularité aux créatures du film les renverrait à leur valeur, autrement. Laurent Bègue-Shankland parle de désengagement moral dans son travail.[12] Lorsqu’une personne ne relève pas d’une sphère morale, l’on considère qu’il n’y a pas d’enjeu moral, malgré la situation de violence à laquelle les personnages assistent : une fuite, un homme-oiseau rempli de bandages et de pansements, des plumes arrachés.

Cette question d’empathie se retrouve par différents positionnements moraux des personnages. La relation entre les Humains et les Créatures n’est pas sans rappeler les discours que l’on retrouve lors d’échanges sur les fous, les folles, fols au sein de notre société. Nina fait parfois rire, Emile est incohérent et malgré l’invitation à une soirée, sera loin de se faire beaucoup d’amis par ses maladresses sociales. Les particularités que vivent les deux personnages les mettent en difficulté qu’ils le veuillent ou non. L’existence des bizarres, des étranges, des créatures, des animaux-humains-mais-plus-humains même fait l’office de discussion houleuse. « Free creatures » lira-t-on à 1h05. Comme le dit Jordan, il faut apprendre à coexister. Mais aussi respecter les créatures. Pas par sensibilité, puisque le mot « sensible » n’est pas si adéquat. Puisque par exemple, l’écran de mon téléphone peut être sensible aux gouttes de pluie. Nous parlons alors de sentience.[13] Jordan, Nina intègre largement cette notion dans leur éthique de vie.

En insistant sur ses points, Jordan, l’heureux escrimeur offre une rupture avec ses semblables. Alors que leur petite ville du Sud de la France s’interroge et s’inquiète pour les êtres en divagation depuis l’accident, lui, évoque que l’enfermement n’est pas une solution. Nous y reviendrons un peu plus tard, mais son discours n’est pas sans rappeler ce que l’on entend régulièrement au moindre fait-divers ou à propos d’un membre de notre famille. Vous savez, au sujet de cet oncle handicapé mental, cette cousine qui ne parle toujours pas malgré son âge. Celleux qui hurlent, pleurent parfois trop fort, applaudissent intensément ou effectuent quelconque pirouette pour communiquer autrement. Si nous coexistions avec au lieu de les enfermer et de les caricaturer comme des troubles à l’ordre public, le monde se porterait déjà sans doute mieux. Crier, manger sans couverts au point d’en avoir sur le bout du nez (comme Emile dans le film), se barbouiller, dormir dehors sont autant de comportements qui serait qualifié comme « anormal » voir parfois dangereux. Il s’agit d’un réapprentissage, notamment pour le tournage du film, où un travail avec une chorégraphe fut essentiel.[14] Afin d’explorer le corps, les ressentis… Pourtant se retrouver dans la plupart de situation dite comme hors norme dérange. Alors que si celles-ci ne nuisent ni à la personne elle-même, ni à son entourage ou à ses valeurs morales : qu’elle en est le problème ? En-dehors des créatures, le seul animal non-humain vivant réellement mis en avant est Albert, chien de race qui symbolise fidélité et obéissance. Mais aussi empathie, envers son jeune ami Emile, alors que celui-ci se recroqueville dans la baignoire après la découverte qui allait changer le cours des choses pour lui… Cette empathie, nous l’avons en immense partie envers celleux qui subiront l’oppression, notamment militaire. Les animaux piégés lors du raid rappelleront que jouir d’une liberté propre n’est pas encore possible dans ce monde. L’avenir des créatures hors l’enfermement ne sera pas davantage creusé. Animaliser des êtres humains est souvent utilisé comme une valeur purement négative, afin de destituer toute dignité possible. Bien des écrits et des œuvres questionnent ce sujet. Et si l’envie nous vient d’imaginer cette coexistence, puisque la thématique de la thérianthropie n’est point nouvelle, nous pouvons replonger dans les années 80 avec la série tv américaine Manimal ou relire la pièce de théâtre Zoo ou l’Assassin philanthrope (1959) par Vercors afin d’y retrouver le sujet.[15] Et si les personnages politiques de cet univers à part devaient lire un ouvrage afin de réfléchir une suite commune, ce serait Zoopolis (2016), rédigés par Sue Donaldson et Will Kymlicka[16]. J’espère à l’avenir pouvoir vous acheter cet ouvrage dans mes références, mais n’ai pas encore réussi à l’acquérir à un petit prix. Pour en revenir à la question de l’empathie, Nina nous la rappelle par son engagement. S’expliquant végétarienne (à 52 minutes), loin des normes actuelles. Car rappelons que or la fiction, en France, les personnes ayant une alimentation carnée consomme deux fois plus que la moyenne générale dans le monde. Ce qui donne 85,1 kg d’équivalent en carcasse consommé par habitant en 2021. La moyenne mondiale se situe autour de 43 kg et a doublé en 20 ans. Vis-à-vis de nos voisin-nes, l’Italie a un budget doublé pour ses dépenses en alternative végétale par rapport à la France, avec une offre plus importante aussi.[17]

A quote by Hippocrates accompanied by 6 eyes, all belonging to a different species (chicken, cow, goat, pig, human and fish)

=> C’est une question que se posait Thomas Cailley en réalisant le film :

comment on revitalise un monde ? [18]

Généralement, nous faisons état d’une empathie sélective. La disposition peut s’avérer d’injustice. Car on a plus d’empathie pour ce qui est immédiat, proche de nous, nos propres proches justement. Alors ! Faire dire au personnage de Nina que celle-ci ne mange pas de chair animale nous laisse largement voir que son empathie vient aussi du fait qu’elle ne dissocie pas l’être vivant du produit final (d’un bébé veau à un steak, la dissonance ne s’effectue pas pour elle.) Une banalité du mal comme l’avait développé Hannah Arendt en 1963[19] qui est désormais largement étudié et référencé en sciences.

« Mon nom : offensé ; mon prénom : humilié ; mon état : révolté ; mon âge : l’âge de pierre. Ma race : la race humaine. Ma religion : la fraternité. » [20] – Aimé Césaire

III. Se libérer des violences institutionnelles

« Si tu prends des risques, on sera séparé, tu iras en centre et je ne pourrais plus rien pour toi. Fait-tout ce qu’on te dit. N’éveille pas les soupçons… » – François, à Emile.

Emile doit se cacher. Si l’on reprend le parallèle avec les troubles psychiques, les neuroatypiques, il doit masquer. Le terme « masking » est régulièrement utilisé afin de décrire l’enjeu théâtre que nous devons souvent mettre en place. Dit « masquage » en français, c’est une stratégie adoptée par certaines personnes neuroatypiques pour cacher ou « masquer » leurs comportements, traits ou caractéristiques, afin de se conformer aux attentes sociales. Cela peut inclure l’imitation des expressions faciales, des gestes, du ton de voix, ou l’effort pour réprimer certains comportements naturels (comme le stimming, dont nous avons parlé précédemment) qui pourraient être perçus comme inhabituels par les autres. Le masking peut être épuisant et stressant pour les personnes qui le pratiquent, car il nécessite une attention constante pour surveiller et modifier leur comportement. Cela peut aussi conduire à une fatigue mentale, de l’anxiété, ou des sentiments d’aliénation, puisque la personne peut ressentir qu’elle ne peut pas être elle-même.

Alors, afin d’éviter les soupçons, il faut être discret. D’autant plus dans un contexte socio-politique aussi particulier.

Car ici, dans ce patelin où la fête de la Saint-Jean approche vite, on arbore des t-shirts en patois local : « J’aime les animaux, mais de loin ». Sous-entendus que les animaux qui ne peuvent être dressé, obéissant, trop sauvage ou sûr d’elleux sont un problème… Cette domination, la philosophie de ce slogan fait-maison peut être mises en parallèle avec la folie. ‘’ Je n’ai rien contre les fous, les malades… Mais… ‘’ S’imaginer avoir son quotidien bouleversé, loin des habitudes semblent effrayants pour beaucoup. On parle ici de démentalisation. Il s’agit d’un concept psychologique décrivant un processus, où l’animal est scindé de sa vie intérieure. Il n’est plus ce qu’il a été : Ce qui est arrangeant pour notre cerveau. Victor, par ses actions, mais aussi ses discours poursuivront toujours un éloge à la violence afin de se défendre contre les créatures. Un outil de répression qu’il n’hésitera pas à appliquer envers Emile afin d’asseoir sa domination sur son hypothèse. Son ami Jordan, à l’inverse, semble arborer avec fierté un militantisme proche du progressisme. Il porte un t-shirt « free creatures » et rappelle qu’il faut « apprendre à vivre ensemble » [1h05]

Voir au-delà des murs : une utopie encore contestée

L’hôpital. La séparation avec l’extérieur s’effectue par un grand mur gris qui présente le Centre Sud-Ouest durant les 10 premières minutes du film. Rien n’y est inscrit, à aucun moment, le film nous présentera de façon directe ses locaux et ses pratiques. Pourtant, l’histoire y fera référence bien des fois. Il suffira de voir lors du moment de panique d’Emile face à sa compréhension de sa maladie, comme lorsque son père comprend que lui aussi est concerné pour saisir à quel point cet endroit est un point de rupture. François dira d’ailleurs à son fils que, « ça reste ta mère, hein, Emile ? » … Avant de rendre visite à cette dernière, alors dans la chambre d’un lieu de soins. La peur est instinctive, surtout culturelle et cultivée. Face à ce qu’il va arriver, mais aussi ce que l’on nous fait subir une fois malade. Les créatures font face à de la stigmatisation continuellement. Même en étant profondément marqué par une blessure au bras, Emile va chercher à fuir coûte que coûte un soin de qualité en hôpital [1h17]. Mieux vaut saigner encore et risquer une infection que d’être découvert et enfermer, dans une pièce isolée. La violence du monde hospitalier ouvre petit à petit ses portes et bien plus ces blessures.

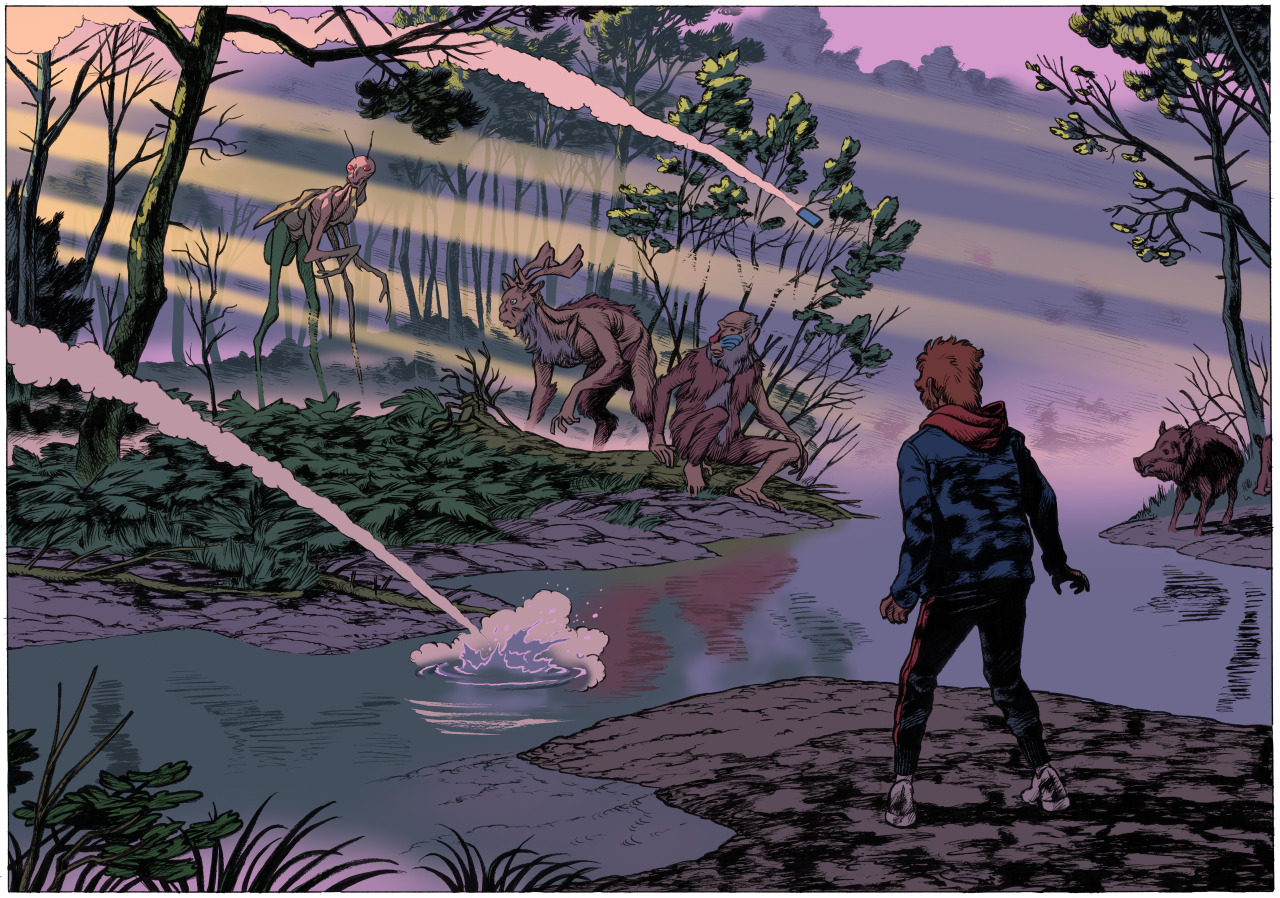

Illustrations pour Le Règne animal par Rebecca Dautremer

Nicolas Houguet l’évoque bien dans son article pour Blast, sur le devenir des créatures, dans le long-métrage : « Parquons-les entre eux et ne les mélangeons pas, ils seront plus heureux. Ne modifions surtout pas les codes de notre monde […] Effaçons tout ce qui nous distingue. Les griffes, les poils, les ailes qui poussent dans le dos. Défions-nous de tout ce qui nous rappelle notre violence et notre monde. Les mutants rappellent toutes les minorités opprimées, les migrants, ou les handicapés qui ne doivent pas être trop visibles, ni être trop importuns, sous peine d’être totalement exclus de la communauté […] »[21]

Et cette panique ressentie face à la peur d’être stigmatiser et mutiler est loin d’être irréalisable. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié plusieurs rapports sur la stigmatisation associée aux maladies mentales dans nos sociétés. Et ces études montrent que la peur des troubles mentaux est largement répandue et souvent liée à des perceptions erronées, selon lesquelles les personnes qui seraient atteintes de troubles psychiques sont dangereuses ou imprévisibles. Le rapport intitulé Mental Health: Facing the Challenges, Building Solutions publié en 2005 aborde comment ces stéréotypes négatifs peuvent exacerber la peur et conduire à l’exclusion sociale.[22] Les résultats montraient aussi que 40% des français-es interrogés déclarent avoir peur des malades mentaux. La persistance de la méfiance demeure toujours quant aux pathologies. La solution mise en évidence est évidemment l’important de la sensibilisation ainsi que de la stigmatisation afin de réduire les peurs associées, bien que profondément ancrées, notamment via notre culture populaire (et le cinéma est loin d’y échapper.)

Nous allons aussi voir que Le Règne Animal interroge toujours plus l’urgence de désinstitutionnaliser. Mais avant toute chose, qu’est-ce, l’institutionnalisation ? Principale réponse aux maladies mentales graves historiquement, aujourd’hui remise en question au profit d’autres modèles de soins, l’institutionnalisation désigne le processus de placement dans des institutions spécialisées. Ces institutions, ce sont les hôpitaux psychiatriques ou les centres de soins. Les protocoles de ces établissements impliquent généralement une restriction des libertés ainsi que de l’autonomie afin de traiter les symptômes dans un environnement sous contrôle. Parfois même une détention arbitraire, les restrictions peuvent être sévères, sans consentement. Les patient-es se retrouvent souvent coupés de la société, des proches, exacerbant des problèmes de santé mentale. La standardisation des soins, rigides, ne permet pas non plus de répondre aux besoins individuels. À ce sujet, le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU appelle à l’abolition de l’institutionnalisation, et ce, « sous toutes ses formes ».[23] Rien n’est en mesure de justifier ces pratiques ségrégatives et coercitives, y compris durant des états de crises. La maladie, un traitement ou un handicap ne peut justifier l’institutionnalisation, jugée par l’ONU comme contraire aux droits humains.

Les rapports de domination sanistes qui s’y jouent s’effectuent donc dans cette fiction envers les animaux-humains, les créatures. Par sanisme*, (*nous pouvons aussi parler de capacitisme psychiatrique), afin de montrer du doigt les attitudes, les structures préjudiciables que rencontrent les personnages. L’utilisation des médicaments par exemple en est un débat :

– François et la médecin parlent de « progrès signifiants / significatifs » notamment dans la recherche de médicaments au début du film. Mais par sa nonchalance, Emile rappelle que bien des maladies qui nous affectent, comme un rhume par exemple, n’ont pas de traitement efficace. Il faut alors apprendre à vivre avec et à laisser faire le temps. Le rétablissement en santé mentale prend alors la place dans la conclusion du jeune personnage. Il s’agit d’un processus personnel où il va nous falloir apprendre « à faire avec » la maladie ou la connaissance d’un trouble. Afin de retrouver un sentiment de bien-être, son autonomie. Contrairement aux structures institutionnelles, se rétablir ne se limite point à la réduction voire à l’étouffement de symptômes. La résilience en devient une composante clé. Il s’agit de s’adapter et se positiver de façon réaliste à la condition de sa santé mentale.

L’utilisation des médicaments face à l’évolution du comportement comme du corps du fils de François est un pansement sur une personne en évolution. Sans intérêt réel, mis à part provoquer une fatigue comme premier effet secondaire, Emile le dira d’ailleurs à son père : « Et c’est quoi la suite ? Tu m’attaches à un lit, comme elle ? ». La référence est lancée. Durant ce qu’on imagine être une crise, la mère d’Emile s’est retrouvé en contention. Bien qu’une image paraissant lointaine et fictive, cette méthode de contrôle et de non-consentement est pourtant encore utilisée en France aujourd’hui…

La contention en psychiatrie :

De plus en plus discutée (mais pas encore assez), la question de la violence de la contention en psychiatrie en France se fait, tant sur le plan éthique que sur celui des pratiques de soin. Plusieurs études et rapports ont mis en lumière l’utilisation encore fréquente de la contention mécanique et de l’isolement dans ce milieu, bien que ces méthodes soient censées être des solutions de dernier recours.

En 2022, environ 76 000 personnes ont été hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement, dont 11 % ont été soumises à la contention mécanique. Le recours à ces pratiques varie significativement selon les établissements, ce qui soulève des questions sur les critères utilisés pour les justifier. Certains établissements n’y ont presque jamais recours, tandis que d’autres les utilisent plus fréquemment, ce qui laisse penser que ces mesures pourraient parfois être appliquées de manière inappropriée ou excessive[24]

Qu’est-ce qu’implique la contention ?

Il faut tout d’abord imaginer une personne provoquant ce que le personnel peut juger comme un désordre. L’oiseau Fix par exemple, peut imaginons souffrir de ses blessures et donc présenter une grande agitation psychomotrice. Sous une supervision, plusieurs membres du personnel soignant s’impliquent. Les objets dangereux seraient retirés s’il en restait, des sangles, des ceintures fixées aux poignets, aux chevilles, au torse peuvent être appliqués. Elles sont généralement attachées à un lit ou à une chaise spéciale. La libération peut se faire progressivement… Comme 24 heures plus tard. Alors que la part des patients hospitalisés à temps plein mis en chambre d’isolement ne cesse d’augmenter passant de 6.6% en 2011 à 8.3% en 2015 (d’après les données du Rim-P), très peu d’études prouvent l’efficacité de cet isolement et des contentions. La durée moyenne d’un isolement serait de 15 jours par patient selon le rapport de 2016 publié par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL).

La quatrième de couverture de l’ouvrage Abolir la contention. Sortir de la culture de l’entrave de Mathieu Bellahsen sorti chez les éditions Libertalia en 2023 en parle bien :

« La contention mécanique n’est pas un soin, elle n’a pas de dimension thérapeutique. Elle est une mesure de contrôle, une pratique d’entrave et d’immobilisation. Son abolition est une première pierre pour une psychiatrie partant des droits effectifs, de l’autodétermination, de la dignité pour toutes et tous. » [25]

C’est le pouvoir qui fait la domination.

« La cellule d’isolement est devenue chambre d’isolement puis chambre de soins intensifs. Son nom évolue avec le politiquement correct et la volonté de se donner bonne conscience. Mais sa réalité n’a pas changé, quel que soit son nom. On veut donner à un acte qu’on peut éventuellement considérer comme une extrémité inévitable le statut de soin. Même la contention est devenue du soin. On peut donc en user et en abuser en toute bonne conscience, même si les patients n’ont pas l’air de penser que c’est bénéfique, après tout ce ne sont pas eux qui sont là pour juger ce qui est bon ou non pour les aider. Qu’on me dise qu’on ne peut éviter d’isoler quelqu’un qui casse tout ou s’en prend aux autres, je veux bien le croire, même si je pense qu’il y a d’autres façons de désamorcer des conflits et qu’il y a d’ailleurs des endroits qui fonctionnent sans chambre d’isolement.[26] » (p.15)

- Ce texte est extrait de Pour une psychiatrie bientraitante, Expériences et réflexions d’une patiente et d’un infirmier. Corédigés par Laurence Martin et Christophe Médart en 2014 et disponible en téléchargement gratuitement.

François reprend d’ailleurs la médecin [à 6 minutes 37s ] comme quoi il s’agit bien de l’institution médicale qui a forcé à emmener sa conjointe en soins. Il est largement sous-entendu qu’elle était alors considérée comme une menace, comme un trouble à l’ordre public. « La garder avec vous n’était pas une solution » réplique la médecin. Cette phrase, qui révèle un potentiel de comportements agressifs envers les autres ramène typiquement à ce que l’on retrouve dans le discours de la psychiatrie. On oublie généralement que les personnes atteintes d’un trouble, étant en crise, sont davantage des dangers pour elles-mêmes dans un premier temps. Et que la notion du consentement est encore une fois ici très peu prise en considération. Le cas de la psychiatrie, notamment en France, révèle de nombreux témoignages du genre. Les proches sont impliqués par défaut et se retrouvent à suivre un protocole qu’ils ne peuvent réellement établir avec esprit critique. Il faut bien souvent subir.

[27] Pour lire des témoignages de survivant-es à la psychiatrie, direction le blog de Comme des fous : https://commedesfous.com/

Derrière les barbelés, la prison.

Derrière les murs de la prison, l’hôpital.

Derrière la porte de l’hôpital, d’autres portes fermées.

Derrière la porte fermée à clefs du service, la porte fermée de la chambre d’isolement.

Derrière cette porte, un homme.

Et des médicaments, et des contentions.

Un homme.

Et une caméra.

Et derrière l’œil de verre, l’œil d’un infirmier.

Et derrière, les yeux d’un psychiatre.

Et ceux de l’administration pénitentiaire.

Et ceux de la justice.

Et ceux de l’Etat.

Derrière tous ces murs, derrière tous ces yeux, il y a un homme qui n’en est peut-être plus un. Pour

ses semblables. Et peut-être même pour lui-même.

Il y a un homme relégué à l’arrière de l’arrière de l’arrière. Dans le silence sécuritaire.

– Un homme derrière, page 92 [28]

S’impliquer pour des alternatives :

Le sujet de l’enfermement quant on dévie du système médical est sensible au fils comme à son père, qui évoquera un « […] protocole là en Norvège, et bah c’est hyper intelligent putain ! Ils basent le truc sur la cohabitation. » Comme la citation l’indique, il trouvera lui-même la réponse à l’une des problématiques du long-métrage : « Tu vois le berger et le loup ? Et bah ils cohabitent, pas question de chasser ou d’être chassé, c’est le clivage… Ils collaborent, voilà, il faut collaborer ! »

Utiliser la Norvège n’est sûrement pas un hasard, puisque sur certains points, il y a maintenant de cela plusieurs années que les pays du Nord inspirent, notamment notre système de santé bien affaibli. Parlons-en davantage.

En 2017, un hôpital psychiatrique tout au Nord de la Norvège, à Åsgård, officialise l’ouverture d’une unité toute particulière : « Traitement sans médicament ».[29] Public, l’établissement propose ici de se passer des psychotropes dans les parcours de soins. Les hospitalisations quant à elles sont planifiées avec le patient. Dans l’imaginaire collectif, déjà, les pays scandinaves semblent pionner sur plusieurs sujets politiques. Et pourtant : un collectif de soignant-e,s patient-es et de familles proches se sont mobilisées afin d’établir ce projet, alors que la Norvège augmentait le principe des internements forcés. Le pays est reconnu pour sa forte brutalité là-dessus. Dans cette nouvelle unité, il est même possible de venir demander de l’aide afin d’avoir un sevrage, le tout en prenant ses propres décisions. Bent Høje, ancien ministre de la Santé, parle de l’envie de créer un système de santé basée sur l’écoute des patient-es, mais aussi de les considérer comme des partenaires égaux.[30]

Le blog Médiapart que je présente plus haut retranscrivait un premier état (des lieux et pas que), en 2020 : « Sur 49 patients admis durant les deux premières années de vie de l’unité, 47 avaient un trouble bipolaire ou une schizophrénie (50/50), 26 n’utilisent plus à ce jour de neuroleptiques alors qu’ils seraient recommandés selon le DSM et 11 ont pu diminuer la dose de neuroleptiques. La moitié des patients ont été admis plus d’une fois en hospitalisation. » … À suivre, donc !

La démonstration de la pair-aidance dans la relation entre Fix et Emile :

Malgré l’hésitation face à ce qu’il semblait être qu’un Humain, Fix, ayant oublié son prénom, mais en ayant encore conscience de cette information, discute pour la première fois avec Emile à la 55ème minute du film. Ici, dans la nature, c’est « chacun pour sa gueule » dira-t-il lui-même, rappelant certains principes de la cruauté que l’on retrouve dans la nature. Pourtant, ce même personnage viendra au secours de son ami alors pris à la chasse dans un champ de blé. La relation solidaire, cette paire-aidance aura eu vocation à briser la solitude dans laquelle baignait les deux individus. Le soutien par les pairs, c’est une pratique où l’on s’offre du soutien, entre personne ayant vécue des expériences similaires. On part alors du principe que les personnes ayant des défis similaires peuvent être fort bien placés pour comprendre et venir en aide. Plusieurs principes rentrent alors en jeu : le partage d’expérience, afin de gagner en confiance avec un soutien mutuel. On renforce ainsi l’autonomie et augmente notre pouvoir d’agir en tant qu’individus. La relation se fonde sans rapport hiérarchique comme la traditionnelle relation de patient-soignant.[31] La pair-aidance d’ailleurs d’une méthode qui s’applique aussi désormais dans certains hôpitaux directement, ce que déplore certain-es activistes.[32]

Se retrouver, à plusieurs, à pouvoir comprendre nos symptômes comme nos difficultés est une étape symbolique et importante pour les malades, notamment psychiques. Emile semble être la première personne d’apparence humaine de confiance aux yeux de Fix. Il semblerait alors que son aventure hospitalière ne lui ait laissé que des cicatrices, littéralement visibles. Puis un manque de considération envers lui-même. Il serait difficile de ne pas directement parler de mutilation. La chirurgie qu’il semble avoir subie semble être dans une volonté réparatrice. Mais l’exécution, dans l’idée de cacher et de soigner les traits de l’oiseau qu’il devient, lui font subir une violence supplémentaire. Les douleurs des opérations, des plaies, mêlées à une évolution inconnue de la maladie ne pouvait être encourageant. L’épanouissement lui, s’effectue sur un terrain adapté et qui résonne pour eux : les bois. L’acteur Tom Mercier (jouant Fix) a par ailleurs réalisé beaucoup de bruit sur le tournage en lui-même, afin d’incarner l’oiseau qu’il est.* La prouesse des cordes vocales et la pulsion que son personnage provoque comme son mélange une fois de plus le lien entre les espèces. Ce travail fut réalisé sur plusieurs mois ![33]

Le principe du Dialogue Ouvert que teste également certains systèmes de soins conduit à une meilleure communication. Sunaura Taylor explique par ailleurs dans Braves Bêtes que tant que nous considérerons qu’il existe une norme à laquelle nous devons forcément toustes répondre et correspondre afin de bénéficier d’une égalité, la marginalisation d’animaux non-humains, de créatures comme dans le cas du film et comme d’Humains continuer d’être perpétuer.

Savoir adapter et s’adapter. Une fois que François sera dans l’écoute des besoins de son fils, il lui offrira des boules-quiès ; véritable apaisement quant au bruit extérieur. Et je pense, qu’en tant que concerné-e aussi, nous pouvons affirmer jouir de l’apaisement que provoque un casque anti-bruit ou des boules-quiès. Maintenant, comment réagir face à des situations qui nous dépassent dans notre responsabilité individuelle ? Lors d’une battue en forêt à la recherche de Nala, Emile demande « T’en veux à l’hôpital d’avoir emmené maman après qu’elle m’ait attaquée ? ». À aucun moment dans le long-métrage Emile évoque un traumatisme, une colère ou une tristesse vis-à-vis de cet épisode dont il a été victime. Il semble surtout se questionner sur le traitement auquel celle-ci a le « droit » depuis cet incident involontaire. Les deux personnages auraient voulu faire autrement, depuis le début.

En rédigeant cette analyse, les mémoires[34] de Louise Michel écrites en 1886 ont refait surface dans mon esprit. En incluant Fix ou même Emile, ses écrits, page 84 résonne :

« Au fond de ma révolte contre les forts, je trouve du plus loin qu’il me souvienne l’horreur des tortures infligées aux bêtes. J’aurais voulu que l’animal se vengeât, que le chien mordît celui qui l’assommait de coups que le cheval saignant sous le fouet renversât son bourreau ; mais toujours la bête muette subit son sort avec la résignation des races domptées. — Quelle pitié que la bête ! Depuis la grenouille que les paysans coupent en deux, laissant se traîner au soleil la moitié supérieure, les yeux horriblement sortis, les bras tremblants, cherchant à s’enfouir sous la terre, jusqu’à l’oie dont on cloue les pattes, jusqu’au cheval qu’on fait épuiser par les sangsues ou fouiller par les cornes des taureaux, la bête subit, lamentable, le supplice infligé par l’homme.

Et plus l’homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent.»

Louise Michel est une figure importante : institutrice et militante anarchiste, mais aussi une figure majeure lors des événements de la Commune de Paris en 1871. Elle est l’une des pionnières par ses écrits à faire le lien entre l’exploitation humaine et des autres animaux. Une société réellement inclusive chercherait à ce que l’ensemble des êtres vivants puissent correctement s’épanouir. L’ouvrage la Pensée Végane 50 regards sur la condition animale en parle bien. Page 143 : Nous nous devons « de concevoir des manières différentes et adaptées de connaître les préférences individuelles de celles et ceux qui ne s’expriment pas de manière conventionnelle. » Sunaura Taylor quant à elle, invite les créatures, les crips, les handicapé-es à s’assumer. Par son expérience propre, ses connaissances acquises en tant que membre du mouvement pour le droit des personnes handicapées, démontrées à quel point l’animalisation de certains êtres humains peuvent les marginaliser. Et à quel point il est difficile pour eux d’abandonner la bataille, celle livrée chaque jour afin de regagner leur humanité. Pour autant, en tendant la main avec empathie, Sunaura Taylor invite aussi à assumer pleinement notre animalité. Tout en rejetant les discriminations qu’ils subissent eux-mêmes comme sont victimes les autres animaux.

« Désobéir, c’est ça le courage aujourd’hui » [1min23] – François parlant à Emile

J’aime aussi l’une des premières scènes du film. Par la discussion croisée entre François, Emile et la médecin, j’ai pu y prendre pas mal de notes sur la tension que demande le suivi d’un proche ainsi que la difficulté du dialogue entre le corps professionnel, médical et les premiers témoins de la situation de Nana.

En vrac, je notais à propos :

– Devant le médecin du service suivant sa femme, François évoque le centre dans lequel sa compagne va être transférée prochainement dans le sud comme « une chance ». Il regarde la médecin qui lui sourit, les deux semblent acquiescer. Emile demande si sa mère va vraiment redevenir « comme avant ». Comme pour la naissance d’un trouble psychique, il n’y aura à priori pas de guérison possible. La réhabilitation n’est d’ailleurs pas mentionnée dans le film. « On avance » – la médecin [5min54]

– François « à la base, l’Homme n’est pas sédentaire », « ce centre, c’est une chance » : on verra continuellement dans le film que le déroulement de cet espoir, n’acquit que d’une proposition standard de la part de l’institution, ne combat finalement pas quelconque sédentarité. D’abord, parce que la mère d’Emile ne connaîtra jamais une vie enfermée dans un centre suite à l’accident de la route. Mais c’est lorsqu’Emile va révéler une nature moins normative en société humaine, jusqu’à mêler son apparence davantage à un loup qu’il va s’éloigner du concept de sédentarité que mentionnait son père. Cet enracinement constant me semble être un moyen de dire qu’en ne pouvant être soi-même dans un espace, notre propre nature peut alors devenir nuisible pour nous-mêmes. C’est ce que nous percevons depuis le début du film : les créatures se retrouvent mutilés, forcés, enfermés.

– Alors qu’il engageait la conversation dans le sens du médecin, après avoir répliqué le rapport de force imposé à sa femme, François par son caractère affirmé répliquera à la médecin l’ayant infantilisé que « ce qui vient au monde pour ne rien changer ne mérite ni égards, ni patience ». Cette citation vient de René Char, il l’annonce lui-même. La citation originale est légèrement différente, puisque le mot utiliser par M.Char est troubler au lieu de changer, entendu dans le film. Cette phrase provient de Fureur et Mystère, ( à la santé du serpent, poème VII), datant de 1948. La situation n’est pas anodine, car son auteur est à la fois poète et résistant. En ce qui concerne la modification du verbe « troubler » par le mot « changer », je me questionne. Est-ce une erreur de langage de la part de l’acteur Romain Duris, ou un choix totalement délibéré ? Utiliser l’idée de changement plutôt que celle de trouble ne me semble pas négligeable. Les scénaristes auraient peut-être souhaité davantage montrer un bouleversement, une évolution, plutôt qu’un basculement ou un bousculement. Autrement dit, le « trouble » suggère une perturbation ou une désorganisation, tandis que « changer » évoque une transformation ou une modification. Par ailleurs, en décembre 2020, au travers du podcast Je ne serais pas arrivé là si… [35] de France Culture, Gisèle Halimi cite volontiers René Char à ce sujet. Le ton était déjà donné : le film, complimenté régulièrement comme poétique, va se révéler tout aussi engager dans son écriture.

Les principes d’autodétermination, de l’autogestion et d’autonomie des personnes psychiatrisées sont les critères de fond permettant de créer une distinction notable avec le pouvoir psychiatrique. Car même si celle-ci tend à parfois devenir « humaniste », le terme semble être un oxymore.

Thomas Cailley parlait dans une interview promotionnelle que le film faisait un « éloge de la désobéissance ».[36] La mutation progressive peut toucher n’importe qui. Il rappelle que la notion d’être civilisé ou sauvage est une altérité absolue que l’on retrouve brouillé dans le film. Que reste-t-il d’humain dans ses instincts ? Son personnage, François doit se positionner dès le début du film.

Réfléchir aux enjeux et aux conséquences des dominations, c’est comprendre que les animalisations de groupe d’individus exclus des communautés politiques et juridiques fait partie des luttes. La lutte ne doit pas enfermer l’émancipation dans une perspective anthropocentrique ! Jacques Derida dans l’animal que donc je suis[37] parle de porter une horizon politique émancipé qui consiste à rendre la parole à celleux qui ne peuvent pas la porter. Il faut imaginer et mettre en place des accompagnements, matériels, financiers comme dans l’engagement par l’action en lui-même. Le manque de reconnaissances engendre des difficultés, tel que l’illettrisme[38], par exemple. Il nous faut prendre en compte que les humains, ayant dans l’Histoire privé certaines minorités handicapées comme les autres espèces animales d’une liberté, mettent concrètement en place une société adaptée. Une société dans laquelle chacun-e puisse être en mesure d’avoir de l’aide, une assistance comme de répondre à ses propres besoins. Que les Humains se réapproprient aussi leur animalité. À la fin du film, Emile n’est plus en mesure d’écrire correctement. Une fois complètement devenu un loup, il n’en aura d’ailleurs plus besoin. Il échange un regard douloureux avec son père. C’est ainsi que François désobéira, signant la paperasse du commissariat de lui-même, avant de l’inviter à fuir, ensemble. Revoir la portée de ses démarches nous demande de réinterpréter radicalement le vivant.

Conclusion : Au final, qu’importent les raisons de ces mutations, tout comme dans la mythologie grecque, qui utilise des chimères et des créatures, le Règne animal nous raconte une histoire d’humanité ainsi que son manque de dignité au sein des institutions et de la peur engendrée. Nous en savons finalement peu. Le journaliste Nicolas Bruyelle dans les Grinoux[39] a écrit au sujet du film que l’on pose un regard « sur la nature, son silence, son mystère et sa puissance, face à laquelle on est décidément peu de choses. » Sans doute une métaphore de la transformation, afin d’aborder des sujets comme l’acception de soi et le regard des autres, Le Règne animal nous place à la marge de la société. L’été vacille, les fêtes locales continuent et l’exclusion aussi. Les créatures sont marginalisées, stigmatisées socialement, verbalement, mais aussi en subissant une violence physique. Faut-il lutter pour une normalité malgré l’évolution des symptômes ? L’empathie envers des pairs comme l’ensemble des êtres sentients nous sera avant tout proposer, malgré la violence du système et de la domination. L’apparition des symptômes, de la transition du corps bipède en des postures animalières côtoient une réalité fulgurante… Comme Thomas Cailley a pu en faire part dans une interview pour petit bulletin, nous avons « une ascendance commune : on est tous issus d’une cellule. »

Handicapé-es, fols, neuroatypiques sont plus que des cas d’études ou marginaux. Ils représentent la condition humaine ou animale, celle d’être sensible d’autant plus.

Un retour à me faire ? Un projet à me proposer ? Vous pouvez m’écrire via mon adresse-mail : neptori@protonmail.com

. Bibliographie

- Braves bêtes : animaux et handicapés, même combat ? De Sunaura Taylor, aux éditions du Portrait (2019)

- La pensée végane 50 regards sur la condition animale sous la direction de Renan Larue, Puf (presses universitaires de France), (2020)

- Non à l’humiliation d’Aimé Cesaire, chez Acte Sud (2012)

- Mémoires de Louise Michel écrits par elle-même, Louise Michel, (1886)

- Comme si nous étions des animaux par Réjane Sénac aux éditions Seuil (2024)

Sont également mentionnés : Fureur et Mystère de René Char, L’animal que donc je suis de Jacques Derrida, Pour une psychiatrie bientraitante, Expériences et réflexions d’une patiente et d’un infirmier de Laurence Martin, Christophe Médart, Abolir la contention. Sortir de la culture de l’entrave de Mathieu Bellahsen, Zoo ou l’Assassin philanthrope de Vercors, Zoopolis de Sue Donaldson et Will Kymlicka, Considérer les animaux : Une approche zooinclusive de Emilie Dardenne, Ainsi l’animal et nous de Kaoutar Harchi

Pour aller + loin et autres outils :

- Ecrit peut-on faire société avec les délirant-es ? par Dandelion

- En parlant de TDA/H et de vie en classe, voici des recommandations super intéressantes proposées par le Centre d’aide aux étudiant-es de l’Université de Laval.

- Le guide d’accès aux droits en santé mentale par le Céapsy (Centre Ressource Troubles Psychiques Ile-de-France) (PDF)

- La folie est une construction sociale par Kriptique

- Recommandation d’écoute : le podcast de la saison 2, épisode 14 A nos compagnons – Autonomie, animalisme et écologie politique d’une durée de 41 minutes. Discussion réalisée suite à la sortie du livre Autonomie Animales – Ouvrir des fronts de luttes inter-espèces par Vipulan Puvaneswaran, Shams Bougafer et Clara Damiron, chez Michel Lafon (2023)

- Pour avoir du baume au cœur, sympathique découverte d’une vidéo de 19 minutes sur Blast, datant de décembre 2023 Vincent, l’histoire d’un mec qui a voulu redevenir un animal. Un reportage réalisé par Hamza Chennaf et Ibrahim Benaïssa

- Article de vulgarisation scientifique Les insectes sont-ils sentients ? publié par Gautier Riberolles en mars 2023

- L’article Spécisme et capacitisme: quand l’intelligence se fait violence publié en octobre 2015 sur le blog de Frédéric Côté-Bourdeau

. Illustrations de l’article

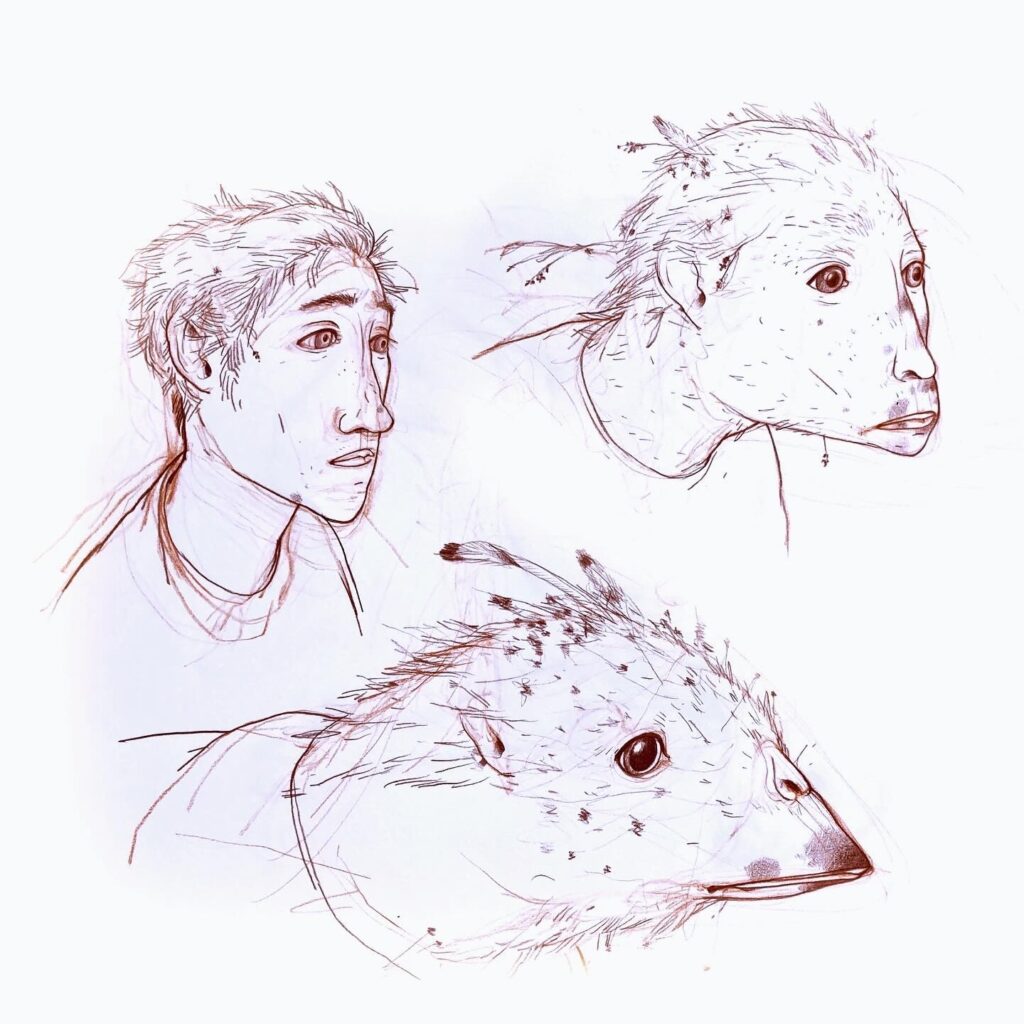

- Fuyez découvrir le travail illustratif de Kate Louise Powell ici : https://katelouisepowell.com/

- Les dessins préparatoires de Frederik Peeters pour le film sont visibles sur sa page Tumblr. Deux lieux permettent de découvrir l’ensemble de ses recherches (ici le premier, ici le second )

- Rebecca Dautremer a publié sur son compte instagram ainsi que son compte Facebook ses recherches également, puisqu’elle aussi fut commissionnée afin d’établir un plan préparatoire des futurs personnages.

- Le troisième artiste n’est d’autre que Fabien Ouvrard, dont le travail est visible sur sa page ArtStation

Sources de l’utilisation des photographies :

- Thomas Cailley : Patrice Terraz/Signatures

- Pauline Munier : https://podcast.ausha.co/la-machine-a-ecrire/le-regne-animal-thomas-cailley-pauline-munier par Léa Schneider / @lea__sc

- Romain Duris aka François : (à retrouver ! ☹) © Getty Images

- Paul Kircher aka Emile : par © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

- Adèle Exarchopoulos aka Julia : par Don Braun

- Tom Mercier aka Fix : par Pascal Le Segretain/Getty Images

- Billie Blain aka Nina : via l’agence caractères

- Xavier Aubert aka Jacques : par Julie Reggiani

- Saadia Bentaïeb aka Naïma : par Alexandra Lebon

- Gabriel Caballero aka Victor : via son agence artistique

Aparté éthique : Il est important de préciser que, pour ce film, deux animaux réels dans leur environnement, ainsi qu’une carpe agonisante, ont été filmés. Pour faire apparaître à l’écran le hibou et la biche, l’équipe a fait appel à Pierre Cadéac.

Dresseur d’animaux spécialisé dans le cinéma et la télévision, Pierre Cadéac est connu pour avoir fourni et entraîné de nombreux animaux pour des productions audiovisuelles. Son travail, relevant d’une forme d’exploitation, a également été mis en cause pour des pratiques de maltraitance. En 2022, l’association PAZ a déposé une plainte contre lui, s’appuyant sur une quinzaine de témoignages faisant état de sévices graves et d’actes de cruauté, accusations que le dresseur réfute.

Ces deux animaux, filmés dans des plans isolés des acteurs humains, auraient pourtant pu être intégrés en post-production grâce aux moyens techniques disponibles aujourd’hui.

Les mots de la fin :

J’espère que la lecture de cet article vous aura plu !! Après avoir terminé de tout rédiger, j’ai eu le sentiment d’avoir réussi à dire ce que j’expliquais à mon retour du cinéma la première fois que j’ai vu Le Règne Animal. Ce film a une place particulière dans mon cœur. Il me tarde de découvrir au fil des années, les projets que réaliseront Pauline Munier et Thomas Cailley. La musique de Andrea Laszlo De Simone me bouleversera longtemps.

Parfois, j’ai eu des légers doutes ; est-ce trop osé de tant en dire autour de ce film ?

C’est la première fois que je rédige quelque chose.

Mais autant se laisser porter. Oh, aussi :

Depuis, j’ai découvert l’existence d’un documentaire, Sur les traces du règne animal, que Nicolas Perge a réalisé. Je n’ai point encore trouvé un moyen de le voir, mais ça ne saurait tarder.

Au plaisir de lire vos retours et à une prochaine fois : )

[1] [Vidéo] canal+ « Coup de projo sur Le Règne animal avec Adèle Exarchopoulos, Romain Duris et Paul Kircher, Cannes 2023 »

[3] https://shavvim.co.il/2022/10/06/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%A7%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9B%D7%9E/ et https://lamorce.co/ane-est-une-insulte-aussi-grave-que-autiste/

[4] Considérer les animaux : Une approche zooinclusive par Emilie Dardenne, presses universitaires de France (2023)

[5] Ainsi l’animal et nous de Kaoutar Harchi, Acte Sud (2023)

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Neurodiversity

[7] [Armstrong 2012] Thomas Armstrong, Neurodiversity in the Classroom : Strength-Based Strategies to Help Students with Special Needs Succeed in School and Life, Alexandria, VA, Association for Supervision & Curriculum Development, 2012, 188 p.

[8] https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-41709-2_16

[9] https://www.psychologuesmontpellier.com/post/femmes-et-tdah-l-invisible-combat-contre-un-diagnostic-oubli%C3%A9

- [10] études : Koegel, L. K., Vernon, T. W., & Koegel, R. L. (2012). Improving social initiations in young children with autism using reinforcers with embedded social interactions. Journal of Autism and Developmental Disorders, 42(6), 1032-1043.

- Sedgewick, F., Hill, V., Yates, R., Pickering, L., & Pellicano, E. (2019). Gender differences in the social motivation and friendship experiences of autistic and non-autistic adolescents. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49(8), 2901-2910.

- Normand, S., Schneider, B. H., Lee, M. D., Maisonneuve, M. F., & Chupetlovska-Anastasova, A. (2013). Continuities and changes in the friendships of children with and without ADHD: A longitudinal, observational study. Journal of Abnormal Child Psychology, 41(8), 1161-1175.

- Lombardo, M. V., Chakrabarti, B., & Baron-Cohen, S. (2009). Empathy deficits in autism and neurotypicality: evidence from the Empathy Quotient (EQ). Cognition & Emotion, 23(3), 539-552.

- Schilbach, L., Eickhoff, S. B., Mojzisch, A., & Vogeley, K. (2008). What’s in a smile? Neural correlates of facial embodiment during social interaction. Social Neuroscience, 3(1), 37-50

- Cacioppo, J. T., & Decety, J. (2011). Social neuroscience: Challenges and opportunities in the study of complex behavior. Annals of the New York Academy of Sciences, 1224(1), 162-173.)

[11] https://www.rfi.fr/fr/afrique/20231027-burundi-comment-le-pr%C3%A9sident-mise-sur-l-%C3%A9levage-de-lapins-pour-sortir-son-pays-de-l-extr%C3%AAme-pauvret%C3%A9

[12] https://youtu.be/oldBGh8Aiws?si=QRvs63oCjBMAl6AU

[13] https://youtu.be/7Kx48QtbEcU?si=hcHzqThYRS0ZtCnl et

https://sentience.pm/

[14] Vidéo « Comment rendre crédible des transformations en animaux ? Interview Le Règne Animal ! »

[15] Zoo ou l’Assassin philanthrope, texte intégral, éditions Magnard (ISBN 978-2-210-75459-1)

[16] https://lamorce.co/a-propos-des-animaux-de-compagnie-dans-la-zoopolis/

[17] https://youtu.be/7dYiSeV6l9w?si=4FPsr8ToVakS0PWY

[18] https://katelouisepowell.com/2018/05/18/earthlings-hippocrates-quote/

[19] https://fr.wikipedia.org/wiki/Banalit%C3%A9_du_mal

[20] Le recueil Non à l’humiliation par Aimé Césaire, chez Acte Sud (2012)

[21] https://www.blast-info.fr/articles/2023/le-regne-animal-le-cinema-francais-a-bouffe-du-lion-e8CbTIwNQBSykfW7lYUZUA

[22] https://iris.who.int/handle/10665/326566

[23] https://www.ohchr.org/en/documents/legal-standards-and-guidelines/crpdc5-guidelines-deinstitutionalization-including?s=33

[24] https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-03/isolement_et_contention_en_psychiatrie_generale_-_recommandations_2017-03-13_10-13-59_378.pdf

[25] Abolir la contention. Sortir de la culture de l’entrave (M. Bellahsen, éditions Libertalia) + https://lanticapitaliste.org/actualite/sante/la-contention-fait-des-morts-tous-les-ans-notamment-par-asphyxie

[26] Ouvrage complet : https://blogschizo.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/livre-psychiatrie-pdf.pdf Ce texte est extrait de Pour une psychiatrie bientraitante, Expériences et réflexions d’une patiente et d’un infirmier. Laurence Martin, Christophe Médart. 2014 disponible en téléchargement gratuit.

[27] Ressource cadeau et regard sur les témoignages « Survivre à la psychiatrie » du blog Comme des fous : https://commedesfous.com/

[28] https://blogschizo.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/livre-psychiatrie-pdf.pdf

[29] https://blogs.mediapart.fr/kinopsy/blog/130120/le-droit-pour-les-patients-une-psychiatrie-sans-medicament et https://www.madinamerica.com/2017/03/the-door-to-a-revolution-in-psychiatry-cracks-open/

[30] https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/video-norvege-une-experience-inedite-en-europe-pour-traiter-les-troubles-mentaux-sans-medicament_5347963.html

[31] [Santé Mentale France](https://www.santementale.fr/actualites/la-pair-aidance-en-sante-mentale/) : Un article sur le développement de la pair-aidance en France.

– [Mad in America](https://www.madinamerica.com/) : Consacré aux alternatives dans les soins en santé mentale, avec des discussions fréquentes sur le rôle des pairs-aidants.

[32] https://blogs.mediapart.fr/lili-guigueno/blog/040524/la-psychiatrie-se-reapproprie-les-savoirs-de-l-antipsychiatrie

[33] https://youtu.be/eAfvNvAST38?si=06IoCcpz8WkHikPo

[34] Mémoires de Louise Michel écrits par elle-même, lien vers l’édition libre, en français (1886) : https://www.bibebook.com/files/ebook/libre/V2/michel_louise_-_memoires_de_louise_michel_ecrits_par_elle-meme.pdf

[35] . « Je ne serais pas arrivée là si… » par Annick Cojean. 7 épisodes diffusés sur France Culture.

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/je-ne-serais-pas-arrivee-la-si-entretiens-avec-annick-cojean

. René Char Fureur et mystère, éditions Gallimard, coll. NRF, 1948

[36] Thomas Cailley : Les films de genre qui comptent pour moi, c’est ceux de Spielberg, Shyamalan… par France Inter (avec Léa Salamé)

[37] L’Animal que donc je suis est un livre du philosophe Jacques Derrida publié en 2006 aux éditions Galilée

[38] Témoignage apprécié sur le sujet : https://youtu.be/JRq09vXFzSU?si=gEblydCr6YYjl0E4 avec Aline Le Guluche

[39] https://www.petit-bulletin.fr/lyon/article-74910-thomas-cailley-le-regne-animal-est-totalement-une-utopie.html

Article terminé le 28/08/2024.